Science China Life Sciences | 车璇/高绍荣团队合作利用子宫内膜组装体模型揭示子宫腺肌症病理机制及潜在治疗靶点

子宫腺肌症是一种高发的妇科疾病,其特征为子宫内膜异位侵入子宫肌层,并伴随平滑肌细胞增生与肥大,造成子宫体积增大。该疾病在育龄期女性中发病率高达20–35%,常导致继发性痛经、月经异常、不孕等严重临床问题。然而,长期以来由于缺乏能够再现子宫腺肌症复杂病理过程的生理相关性体外模型,相关机制研究和临床前药物研发一直进展缓慢。

近日,嘉兴大学附属妇儿医院车璇教授团队与同济大学高绍荣教授团队在SCIENCE CHINA Life Sciences在线发表题为“Decoding adenomyosis pathogenesis using an assembloid model”的研究论文。首次建立了一个高度模拟子宫内膜动态变化的子宫内膜-腺肌症组装体模型,为解析疾病发生机制和探索靶向治疗策略提供了有力工具。

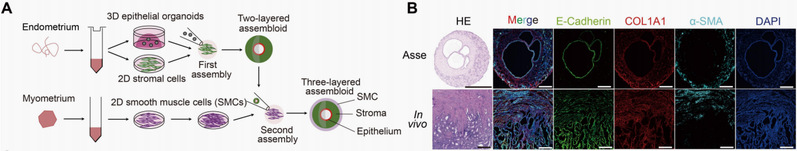

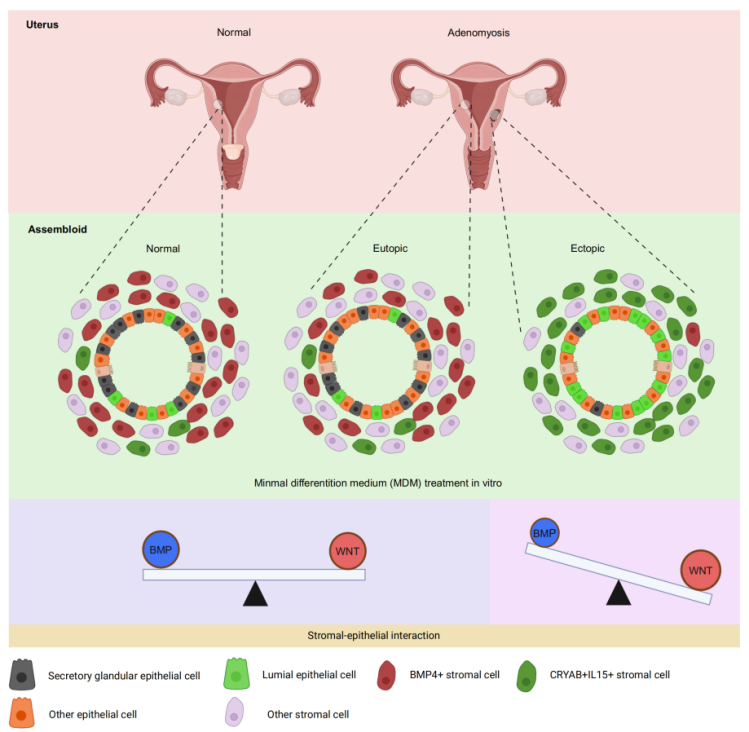

该研究构建了整合子宫内膜类器官、间质细胞和平滑肌细胞的体外组装体模型,能够动态模拟月经周期依赖性内膜变化,并在细胞和分子层面高度再现实体内腺肌症病灶的病理特征。

图1 子宫腺肌症组装体的体外构建

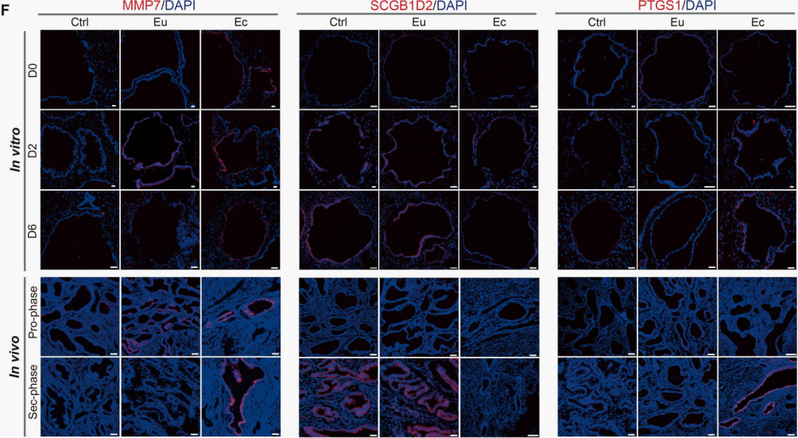

在体外类分泌期(secretory-like phase),病灶来源的组装体上皮细胞表现出高增殖及高表达腔上皮相关信号的特征,而腺上皮相关信号的表达水平则较低,并伴随炎症和血管生成相关基因异常上调。

图2 类分泌期病灶组装体上皮的异常表达特征

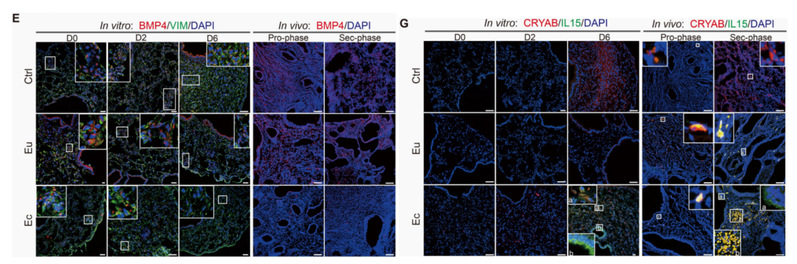

与此同时,在体外类分泌期,病灶来源的组装体间质细胞中CRYAB+IL15+亚群异常扩增,而BMP4+亚群显著减少,导致间质–上皮信号传导中的 BMP/WNT 通路平衡失调,最终驱动了上皮表型的病理性重塑。

图3 体外类分泌期病灶组装体间质细胞亚群的变化特征

研究团队建立了模拟子宫内膜动态变化的子宫内膜-腺肌症组装体模型,在机制层面明确了 BMP/WNT信号通路失衡在子宫腺肌症发生中的核心作用,提出WNT通路作为潜在治疗靶点的新策略。

本研究由同济大学生命科学与技术学院博士后徐怡亮、嘉兴大学附属妇儿医院硕士研究生程涛、浙江大学医学院附属妇产科医院王建章副主任医师为论文共同第一作者。嘉兴大学附属妇儿医院车璇教授、同济大学高绍荣院士、吴丽副研究员及徐小翠副教授为共同通讯作者。本研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海市科委、浙江省自然科学基金等项目的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1007/s11427-025-2981-1

Copyright© 2011-2015 生命科学与技术学院, All rights reserved

地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041