Science China Life Sciences | 尹晓磊课题组建立新型内耳类器官模型用于听力损伤预防和治疗研究

听力损失是一个全球性的健康挑战,影响着超过5%的世界人口。负责将声波转换为电信号的耳蜗毛细胞极易受到药物毒性、噪声暴露、衰老和基因突变的损害。由于成年哺乳动物的毛细胞是终末分化细胞,一旦受损就无法自发再生,因此毛细胞死亡导致的听力损失通常是永久性的。目前,已知超过150种药物和化学物质具有耳毒性,包括抗生素、抗癌药物和止痛药,而FDA批准的唯一用于预防听力减退的药物是硫代硫酸钠,主要针对接受顺铂化疗的儿童患者。因此,开发新的治疗策略以预防和治疗听力损伤具有重要意义。

类器官技术作为生物医学领域最具突破性的前沿技术之一,可以为内耳发育研究、疾病建模和药物筛选提供强有力的工具。目前已有的来源于多能干细胞的内耳类器官模型培养周期较长,且存在均一性差,诱导效率低等问题,而来源于内耳组织的类器官则需要经过扩增和诱导分化两个步骤,存在耗时长、效率低,且支持细胞类型多样性有限的问题。这些局限性阻碍了该系统用于高通量药物筛选的可能性,并降低了其在毛细胞保护研究中的应用。

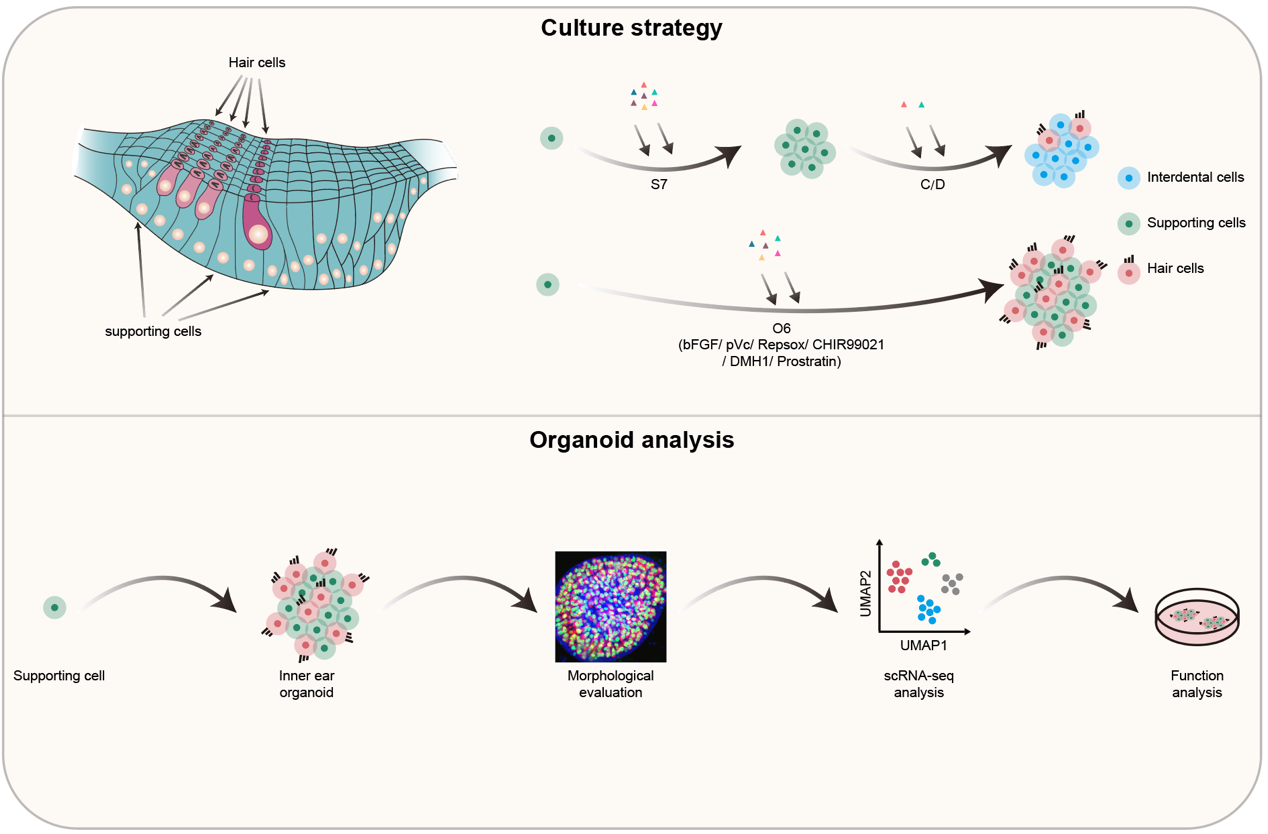

针对这些挑战,同济大学生命科学与技术学院尹晓磊教授团队开发了一种新型高效的一步法内耳类器官培养体系。该体系仅需使用六种小分子化合物的组合,就能高效培养出内耳类器官,无需经过传统方法中扩增和定向分化过程。研究团队通过一系列关键的培养条件优化实现了技术突破,包括去除丙戊酸(VPA)、添加BMP抑制剂DMH1等改进,显著提高了毛细胞的产生效率。研究成果以'Optimized inner ear organoids for efficient hair cell generation and ototoxicity response modeling'为题发表于Science China Life Sciences。

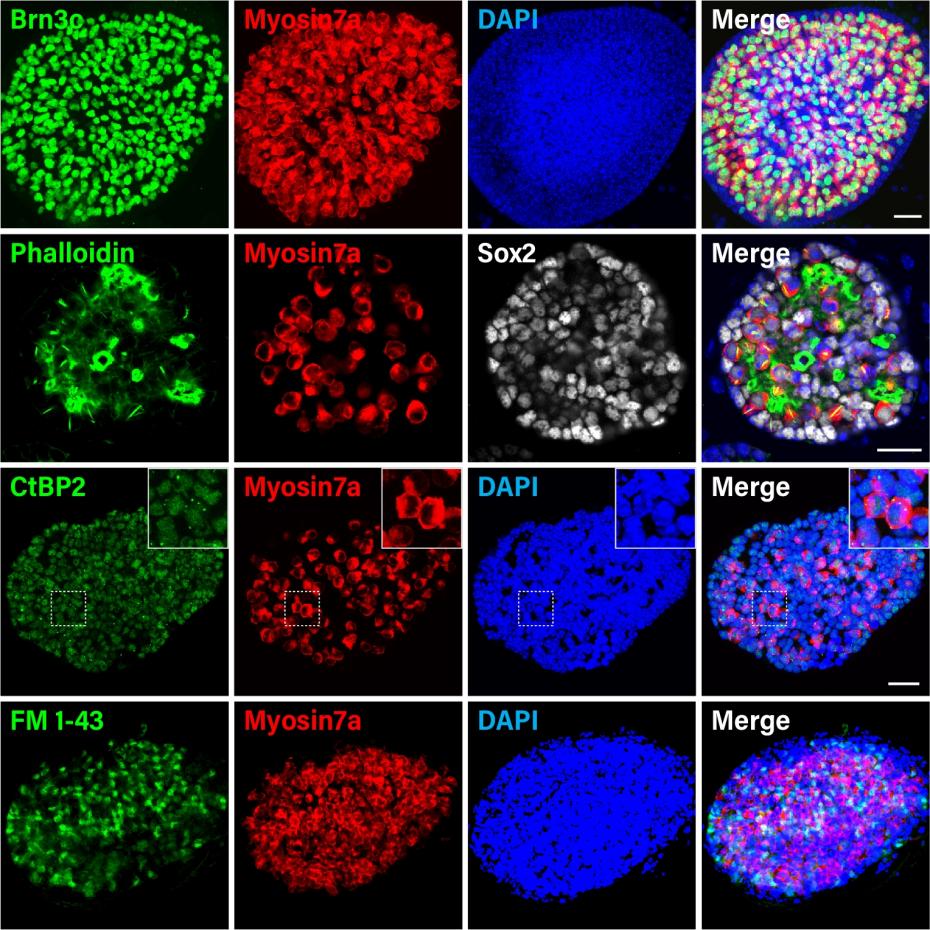

这一新型培养体系具有多项突出优势:首先,培养方法显著提高了毛细胞的生成效率;其次,获得的类器官不仅包含大量毛细胞,还保持了内耳的细胞多样性,包括支持细胞在内的多种细胞类型;第三,单细胞RNA测序结果证实了类器官中细胞群体的多样性和保真度,显示类器官能够准确重现毛细胞发育的时序特征,从早期基因(如Atoh1、Pvalb和Grp)到晚期毛细胞基因(如Kcna10、Kcp和Cabp2)的表达都得到了验证。与传统方法相比,该体系无需强制分化就能保持更广泛的支持细胞多样性,更好地模拟了内耳的生理特征。

该类器官体系不仅可用于验证候选药物对毛细胞的保护作用,还能够模拟毛细胞分化和药物敏感性的关键特征,为高通量药物筛选和机制研究提供了强大工具。研究发现该体系目前倾向于产生内毛细胞而非外毛细胞,这与特定转录因子的表达模式有关。虽然这种偏向性构成了一定局限,但也为深入研究内、外毛细胞的发育调控机制提供了新的研究方向。研究团队将继续优化培养条件,以期获得更均衡的内外毛细胞分化,为听力损伤的预防和治疗提供更有力的支持。

图2新型内耳类器官诱导和鉴定策略

同济大学生命科学与技术学院和附属东方医院尹晓磊教授为本文的通讯作者,同济大学生命科学与技术学院和附属东方医院博士后秦璇和、同济大学博士研究生傅黎平为本文的共同第一作者,博士研究生李春英,硕士研究生谈茜琳参与了本项研究。本研究得到了同济大学生命科学与技术学院、教育部细胞干性与命运编辑前沿科学中心、同济大学附属东方医院的大力支持,受到了国家科技部,自然科学基金委,上海市科委等项目的资助。

Copyright© 2011-2015 生命科学与技术学院, All rights reserved

地址:上海市四平路1239号 电话:021-65981041 传真:65981041